Beiträge aus der Forschung

Sie möchten wissen, was die Wissenschaft über schulische Leseförderung sagt? In den Beiträgen aus der Forschung erfahren Sie von Expert*innen, welche wissenschaftlichen Ergebnisse und Erkenntnisse für Ihre Praxis wichtig sind.

Der Vorlesemonitor - die Bildungsstudie

Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben besonders gute Startchancen. Sie haben früh einen größeren Wortschatz, lernen leichter lesen, sind einfühlsamer und haben in vielen Fächern bessere Schulnoten.

Bereits seit 2007 untersuchen DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung jährlich im Rahmen der etablierten Vorlesestudie das bundesweite Leseverhalten in Kitas, Schulen und Familien. Seit 2022 läuft die Bildungsstudie unter dem Namen Vorlesemonitor und neuem Studiendesign: Ein jährlich vergleichbarer Fragenkatalog ermöglicht ab jetzt die Beobachtung von (Vor-)Leseverhalten bei Kindern im Alter von ein bis acht Jahren.

Durch die Befragung von über 800 Eltern gibt der Vorlesemonitor Aufschluss über die Vorlesepraxis in Familien, zieht Rückschlüsse im Vergleich zu den letzten Jahren und analysiert Vorlesebiografien und Risikofaktoren sowie den Einfluss der Verfügbarkeit von Vorlesestoff – sowohl in Bezug auf analoge als auch digitale Angebote. Der Vorlesemonitor wird im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetags durchgeführt.

Aktuelle Ergebnisse aus der Bildungsforschung für die Praxis

Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) an der Technischen Universität Dortmund

Im Praxisportal des IFS finden Sie aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse, die in unterschiedlichen Formaten speziell für die Praxis aufbereitet sind.

Die Programmreihe Tuesdays for Education richtet sich an Multiplikator*innen und findet einmal im Quartal statt. Dabei steht der Austausch von Wissenschaft und Praxis im Vordergrund. Bestehend aus einem Webinar, einem – auch im Nachgang abrufbaren – Kurzbericht sowie einer Pressemitteilung präsentiert jeder Tuesday for Education ausgewählte Befunde aus der aktuellen Forschung.

BiSS-Transfer (Bildung durch Sprache und Schrift)

Sprachliche Kompetenzen sind eine grundlegende Voraussetzung für einen erfolgreichen Schulbesuch, ein gelingendes Berufsleben und die aktive Teilnahme an der Gesellschaft. Daher gilt es Schulen und Kitas bei der sprachlichen Bildung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen.

BiSS-Transfer ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der Länder. Ziel ist der wissenschaftsbasierte Transfer von Konzepten zur Sprachbildung, Lese- und Schreibförderung in Schulen und Kitas bundesweit.

Inhaltliche Schwerpunkte setzt BiSS-Transfer bei den Themen Leseförderung, Schreibförderung, sprachsensibler Fachunterricht und Deutsch als Zweitsprache als Teil von Schul- und Unterrichtsentwicklung.

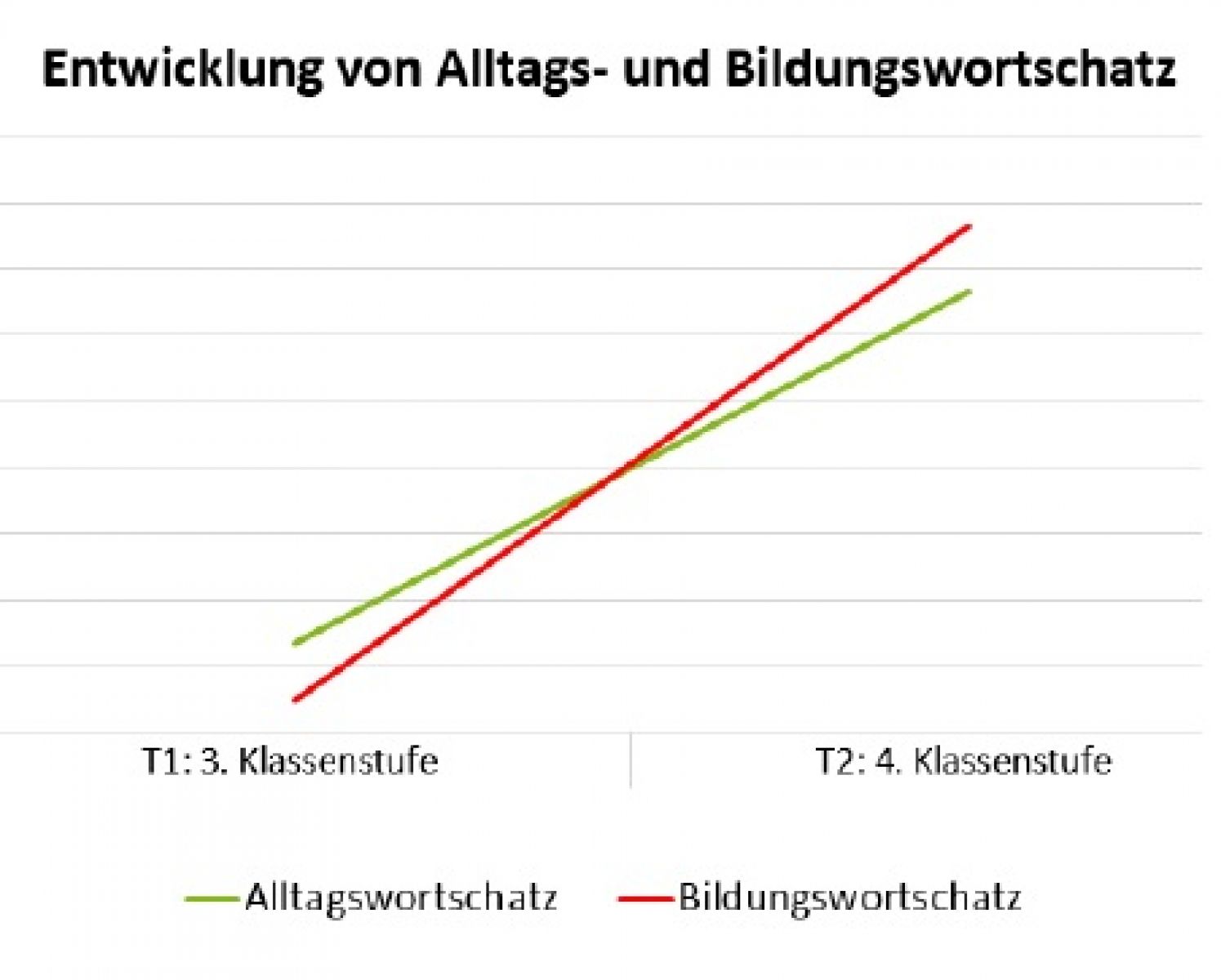

Die Entwicklung von Alltags- und Bildungswortschatz am Ende der Grundschulzeit

Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) der TU Dortmund

Wortschatzentwicklung beginnt früh und findet lebenslang statt. Sie ist abhängig von verschiedenen individuellen und sozialen Merkmalen. Vor diesem Hintergrund wurde am IFS ein Test entwickelt, der die Kompetenzen im Alltags- und Bildungswortschatz bei Grundschulkindern misst.

Erfahren Sie mehr über die Ergebnisse der Untersuchung und was dies für die Lehrpraxis bedeutet.

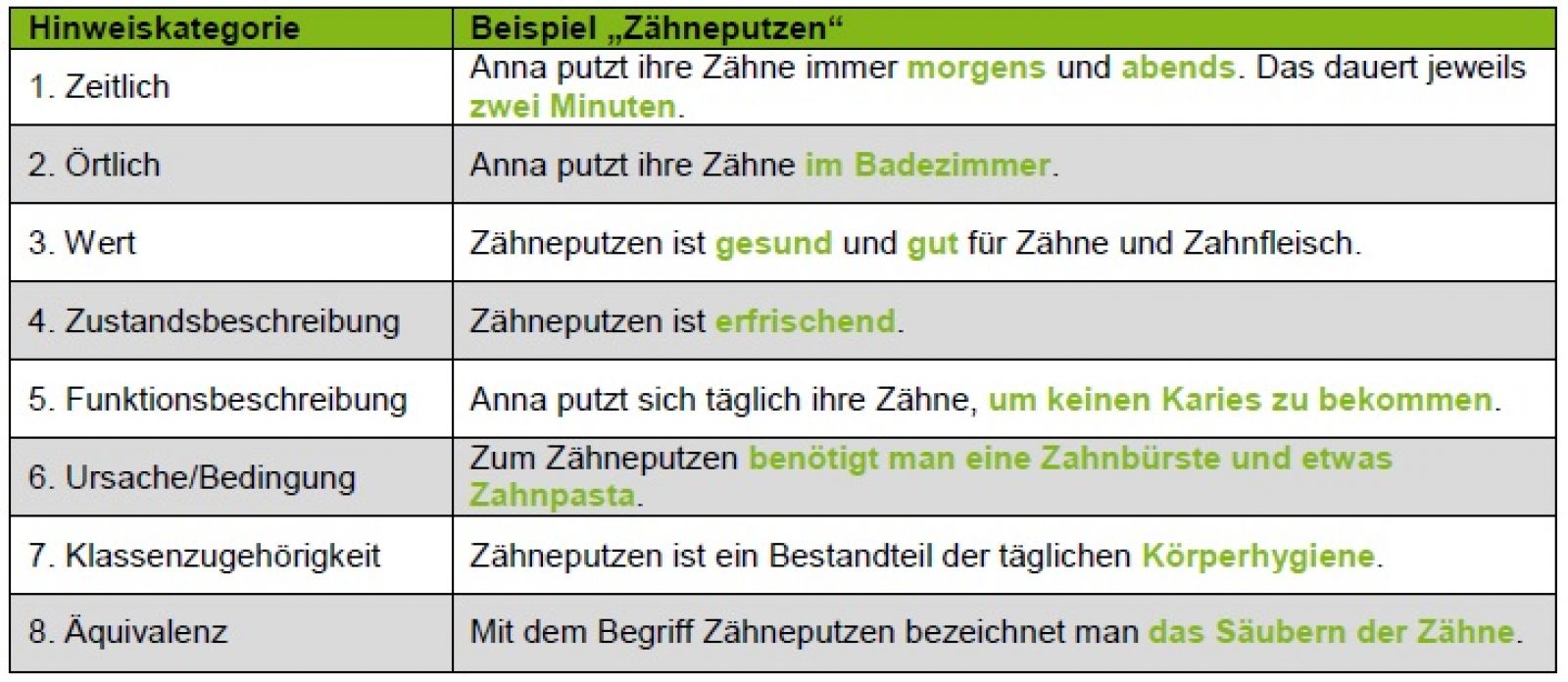

Mädchenwörter – Jungenwörter: Ist der Wortschatz eine Frage des Geschlechts?

Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) der TU Dortmund

Wortschatzkompetenz lässt sich in quantitative und qualitative Aspekte unterscheiden. In quantitativer Hinsicht ist der durchschnittliche Wortschatzumfang von Mädchen und Jungen im Schulalter in der Regel vergleichbar groß.

Die Ergebnisse von Studien am IFS zeigen jedoch, dass bei gleichem Gesamtwortschatz die im Vorfeld als männlich konnotiert eingestuften Wörter („Jungenwörter“) häufiger von Jungen, die als weiblich konnotiert eingeschätzten Wörter („Mädchenwörter“) häufiger von Mädchen korrekt gelöst wurden.

Ankreuzen oder Ausformulieren? Unterschiedliche Leseverständnisaufgaben im Vergleich

Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) der TU Dortmund

Unterschiedliche Lesekompetenzen von Schülerinnen und Schülern werden häufig mit Verständnisfragen geprüft. Offene Aufgaben erfordern das Formulieren einer eigenen Antwort. Bei geschlossenen Aufgaben soll eine richtige Antwort unter mehreren Möglichkeiten ausgewählt werden.

Die Analysen des IFS zeigen, dass Mädchen im Durchschnitt bei der Bearbeitung von offenen Aufgaben besser abschneiden als gleichaltrige und gleich lesekompetente Jungen. Mögliche Erklärungen hierfür können höhere Sprachkompetenzen, aber auch höhere Motivation sein.

Wörter lernen ganz nebenbei? Wirksamkeit impliziter Wortschatzförderung bei Grundschulkindern

Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) der TU Dortmund

Der Wortschatz von Kindern und Jugendlichen ist zentral für schulisches Lernen. Hinweise zur Sprachförderung und Wortschatzgewinnung sind gerade vor dem Hintergrund sprachlich zunehmend heterogener Klassen wertvoll.

Die Ergebnisse von Studien am IFS zeigen, dass Kinder schon durch das Lesen von Texten implizit neue Wörter lernen – eine Methode, die relativ leicht in den schulischen Alltag integriert werden kann. Mit dem Text „Ein Elefant ist spurlos verschwunden“ können Sie selbst mit Ihren Schülerinnen und Schülern das implizite Wortschatzlernen ausprobieren und im Anschluss den mittleren Wortschatzzuwachs in der Klasse ermitteln.

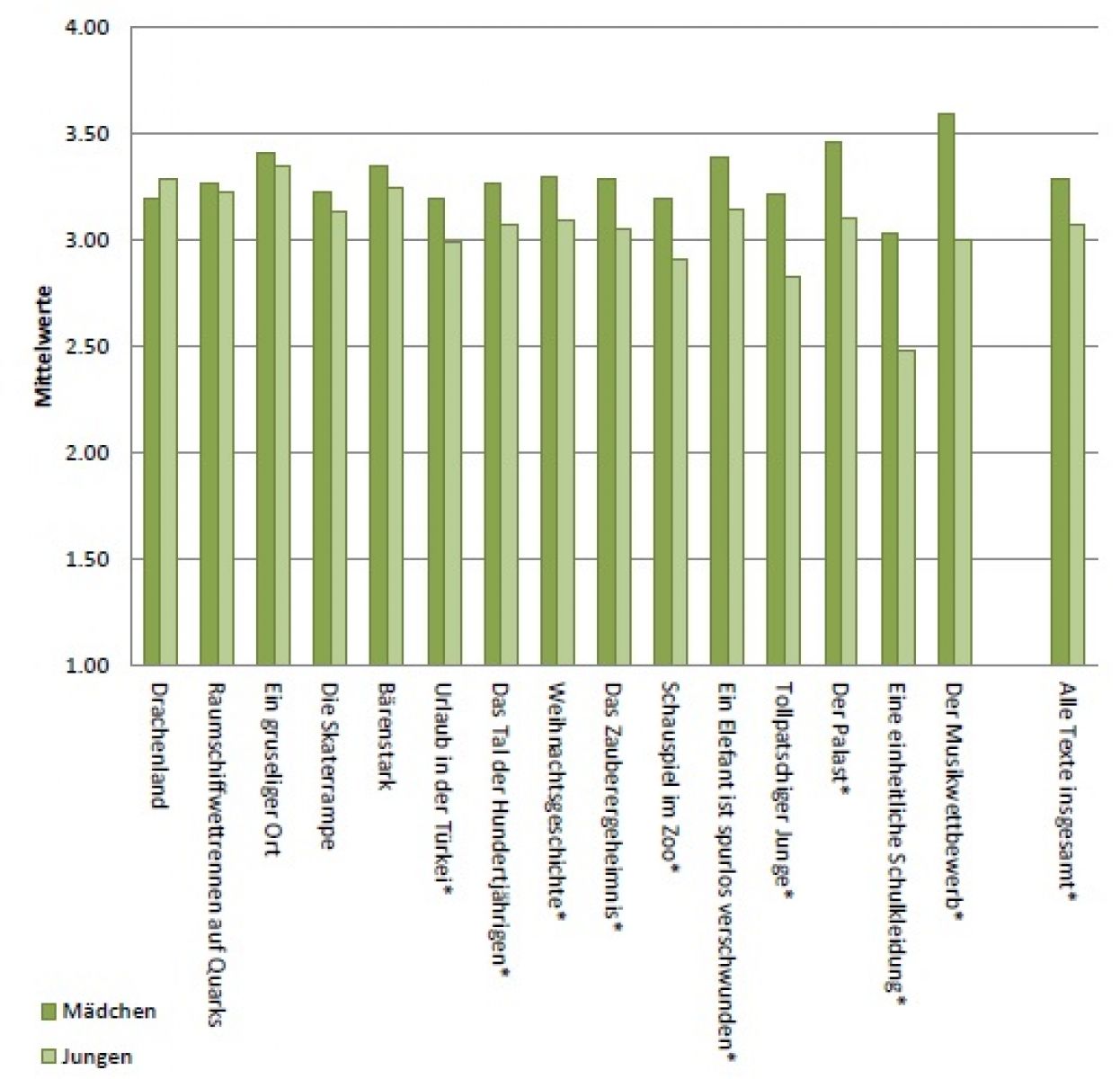

Jungen mögen nur Abenteuergeschichten?! Interessensunterschiede im Lesen zwischen Mädchen und Jungen

Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) der TU Dortmund

Jungen lesen – allerdings unterscheidet sich ihr Leseverhalten von dem der Mädchen. Auch die inhaltlichen Vorlieben sind andere. Für Lehrkräfte ist es oftmals schwierig Texte auszuwählen, die sowohl Jungen als auch Mädchen interessieren.

Das IFS hat unter anderem untersucht, ob sich ein Geschlechtereffekt zu Ungunsten der Jungen im Interesse an den Texten zeigt und ob es systematische Unterschiede im mittleren Interesse zwischen verschiedenen Textgenres in Abhängigkeit von dem Geschlecht gibt.

Mit Hilfe eines im Download enthaltenen Fragebogens und Hinweisen zur Auswertung können Sie mehr über das Interesse Ihrer Schülerinnen und Schüler nach dem Lesen eines Textes erfahren!

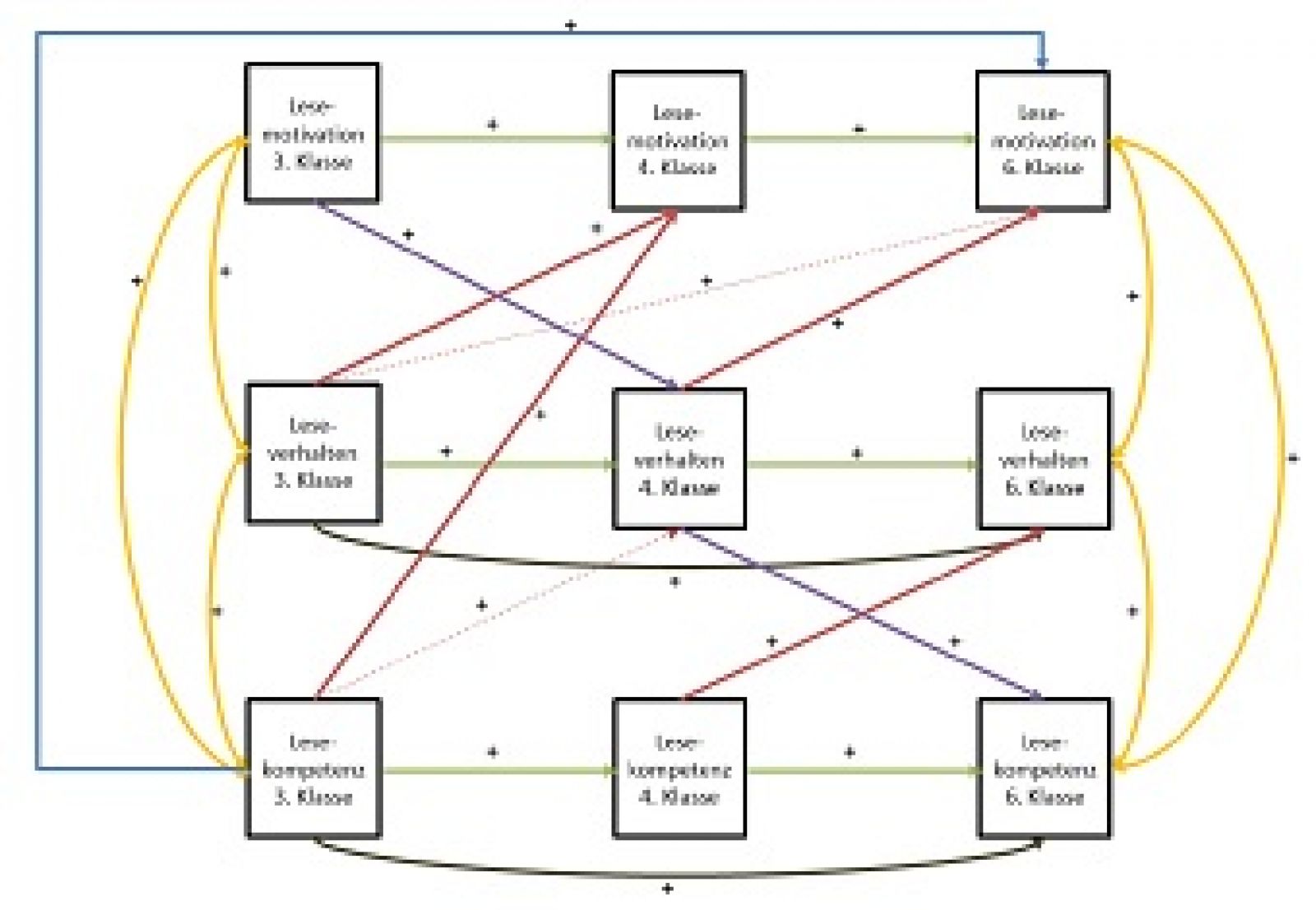

Lesekompetenz und Lesemotivation im Grundschulalter

Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) der TU Dortmund

Die Studie "Lesekompetenz und Lesemotivation im Grundschulalter" belegt, wie eng Lesefreude, Leseverhalten und Lesekompetenz zusammenhängen – und wie stark die möglichst frühe Verankerung von Lesen in der Lebenswelt der Kinder ihr späteres Leseverhalten und ihre Lesemotivation beeinflusst.

Mit Hilfe eines im Download enthaltenen Fragebogens und Hinweisen zur Auswertung können Sie mehr über das Leseverhalten und die Lesemotivation Ihrer Schülerinnen und Schüler erfahren!

Downloads

Die Entwicklung von Alltags- und Bildungswortschatz am Ende der Grundschulzeit

11 Gründe, warum Lesen klug macht

Geschichtensammlung für Grundschulkinder

Mädchenwörter - Jungenwörter: Ist der Wortschatz eine Frage des Geschlechts?

Ankreuzen oder Ausformulieren? Unterschiedliche Leseverständnisaufgaben im Vergleich

Studie "Jungen mögen nur Abenteuergeschichten?!"

Studie "Lesekompetenz und Lesemotivation im Grundschulalter"